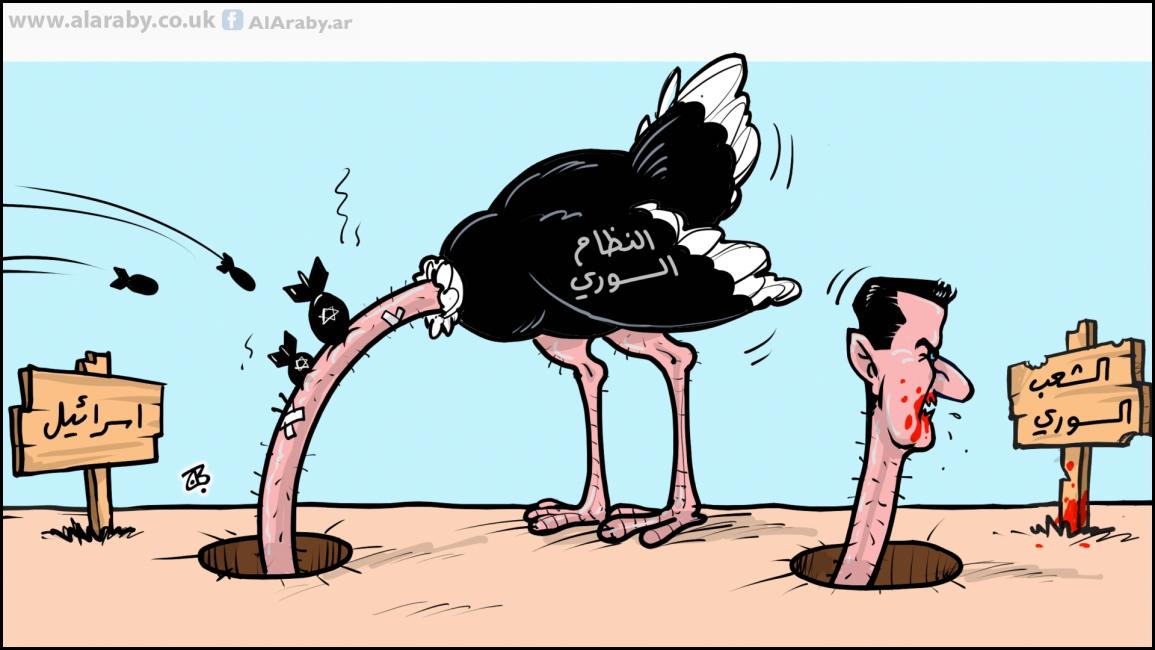

بادئ ذي بدء، وعبر مسارد وصفية وتحليلية بعيدة عن يوتوبيا المدن ذات الفضائل المجتمعية المتخيّلة، يقدّم لنا تناولُ الظاهرة الفريدة والمركّبة لحكم الأسد لمحةً عامة عن احتلالٍ من نوع خاص، منعَ كلَّ تعبيرٍ عن الخصوصيات الإثنية واللغوية والثقافية في الفضاء العام، فخلّف تشابكاً عبثياً بين الجغرافيا والتاريخ والأيديولوجيا، لتبدأ صيرورة “الهوية الوطنية الممزّقة” بالتبلور كحصيلةٍ أولية لمفرزات هذا النظام الفاشي، الذي لم يقتصر تأثيره على السوريين، بل امتدت سمومه إلى الدول المجاورة. وعليه، نستطيع الجزم، باطمئنان، أنه مهما بلغت المعطيات من العمق فإنها لا تحيط بحجم مكر هذا النظام. أما استراتيجيته الاندماجية على مستوى الخطاب الرسمي العربي فتظهر مدى استغلاله للقضية الفلسطينية، على وجه الخصوص، غير آبه بالمقتضى السياسي والوطني والأخلاقي، ثم ارتباط ذلك بسؤالٍ مركزي آخر بشأن السيناريوهات المطروحة للمقارنة العادلة مع بنية الاحتلال الإسرائيلي، وشكل الأدوات المتبعة. ويمكن الاستدلال بمؤشّراتٍ واقعية لا تُعدّ ولا تُحصى، لإثبات أنّ ممانعة النظام السوري “للعدوّ الجار” نفسه حمّالة أوجه، تحوّلت مراراً وتكراراً إلى ساحةٍ مكشوفة للتوحش، ولعلّ النموذج الصارخ لهذا الانكشاف الفضائحي يتجسّد في اتخاذ نظام الأسد من القضية الفلسطينية ركناً استراتيجياً في البروباغندا الإعلامية، بغية احتكارها سياسياً وعسكرياً وعقائدياً، واستخدامها، وفق اعتبارات براغماتية، في حسابات الداخل وبازارات الخارج الإقليمية، بدلالة أنّ النظام السوري حافظ على قانون الطوارئ أكثر من 40 سنة بحجّة وجود صراع مع إسرائيل. بالتالي، مثلت إدارة هذا النظام الملفّ الفلسطيني خليطاً من التلاعب والقمع، ومن أبرز محطاته تدخل الجيش السوري في لبنان ومشاركته في مجزرة تلّ الزعتر المروّعة عام 1976، إضافة إلى حرب المخيّمات في النصف الثاني لثمانينيات القرن الماضي. ولا شكّ أن هذا كله مرتبط بنوع من الإخراج السياسي الدرامي للطقوس الأسدية الكرنفالية: دم وعنف، أوهام بطولة، نرجسية مريضة مليئة بالعناد والتبجّح، المزاوجة بين ملهاة الخطب العصماء والانتهاء بالتراجيديات الشعبية المستعصية.

وليس ثمّة عوائق موضوعية عند الإقرار بأنّ بين إسرائيل ونظام الأسد سيلا جارفا من الدلالات المرعبة، فمثلما اعتبر الجيشُ الإسرائيلي الفلسطينيين أهدافاً يتفنّن قنّاصوه بإصابتها داخل غزّة المحاصرة، فإنّ نظام الأسد، بدوره، يتصرّف مع السوريين بصفتهم أهدافاً بديلة. وفي الحقيقة، لم تتوقف فداحة الأمر هنا، إذ لم يتوانَ هذا النظام عن ضرب الشرعية الفلسطينية تحت شعارات الحفاظ على الثوابت التاريخية، ومثّلَ تغييب الشعب الفلسطيني من الجغرافيا والتاريخ أحد أهم المرتكزات الأساسية التي قام عليها المشروع الصهيوني، وشاركه فيها نظام الأسد، وليس أدلّ على ذلك من امتناع سورية عن التصويت، وكانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن، على قرار المجلس 1397، في مارس/ آذار 2002، الخاص بحقّ الفلسطينيين في إقامة دولة لهم، على الرغم من أنه أول قرار من نوعه يصدر عن هذا المجلس. لا شيء يدعو إلى الاستغراب، فجوهر هذا النظام ينطوي على مخادعة تغطي على نزعة استمراء للاستعصاء الراهن، مع عدم وجود بديلٍ ناجز، بينما يدرك، ضمنياً، أنّ الحل لا يكمن في التشبّث بالواقع السياسي المتكلّس الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، لذا تحوّل تدريجياً من خطاب حكم المستبدّ “المستنير” إلى خطاب المعاهدات والشعارات والوعود الواهية المتخمة بالديماغوجيا والذرائعية في آن واحد، والنيّة المبيّتة تطويق السوريين في كانتونات طائفية محشورة ومفكّكة، وتحويل البلاد إلى أكثر من حكم مزرعة شخصية وأقل من دولة ذات سيادة.

نظام الأسد ليس مجرّد حكم استبدادي تقليدي، بل هو واقع استعماري إحلالي مركَّب، يعيش وفق منطق “الأسد أو نحرق البلد”

بطبيعة الحال، لم يُخْفِ نظام الأسد رغبته الجامحة في استحضار المستلزمات العقائدية لمشروعه السلطوي الداخلي، كترويج مصطلح الصمود والتصدّي أنه البديل عن النصر، مستغلاً الحيز العاطفي الثابت الذي شغله الصراع الفلسطيني من ثقافة الجمهور العربي ووعيه. لذا يزداد شعور الفلسطيني بالسوري، والعكس صحيح، في موازاة السيناريو المؤلم والمكرّر الذي يُمارس على قطاع غزّة المحاصر اليوم، بينما لم تكن الثورة السورية سوى قيامة شعبٍ بأكمله ضد سياسة حكم الرجل الواحد الذي ادّعى زوراً أنّ قضية فلسطين بوصلته، ففُضحت سياسته في تسويقها بنكهةٍ شعبوية خاصة لتنظيم شؤون ملكه، ورعاية مصالح عصبيته. من جانب آخر، وفي خصوص هذه البدهية، تكمن المشكلة في الانفصام عن الواقع، إذ لا يمكن أن يسمح النظام الأسدي بمقاتلة إسرائيل، فهذا يتناقض مع واقعه مستبدّا يحتكر السلطة في بلده، على يقينٍ بأنّ السياسة حقلُ المكائد والمناورات المشروعة، ما يعني أنّ مرحلة السماح بالكفاح المسلّح الفلسطيني كانت لتوظيفاتٍ لا علاقة لها بالصراع ضد إسرائيل على الإطلاق.

ولنكن أكثر شفافية ونعترف أنّ المنطقة العربية تعيش حالياً مخاضاتٍ هائلة، وما ينبغي أن يدركه الشعبان، السوري والفلسطيني، أنه لا توجد واقعية أكثر من الواقع ذاته، هم الذين يعيشون في إطار الدولة القهرية العنصرية، على اعتبار أنّ نظام الأسد ليس مجرّد حكم استبدادي تقليدي، بل هو واقع استعماري إحلالي مركَّب، يعيش وفق منطق “الأسد أو نحرق البلد”، بحكم أنّ أساليبه الاستيطانية عامة جداً وفضفاضة، ولإجرامه مقوّمات واضحة المعالم، ومستدامة، ويغذّي بعضها بعضا، وليس آخرها قصف مدينة إدلب بشكل خطير وممنهج مخلفاً عشرات القتلى والجرحى، فارضاً حالة من عدم الاستقرار وتهجيراً جديداً يزيد مأساة متأصّلة لأكثر من 12 عاماً. هذا يأخذنا بالضرورة إلى مشهدٍ موازٍ ومشابه، إلى غزّة، حيث تتواصل الاشتباكات والقصف المتبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ضمن عملية طوفان الأقصى، حيث بدأ مئات آلاف من الأطفال وعائلاتهم بالفرار ضمن مشاهد جحيمية تستبدل صورهم المفجعة الراهنة بمستقبلٍ فاجرٍ ورمزيٍّ سيثبّتهم غرباء. وبالفعل، بدأت بوادر هذا النفي والتغييب عندما أكّدت وزارة الصحة في غزّة أنّ أكثر من 45 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني.

رفع الفلسطينيون، أخيرا، لافتات تدغدغ قلوبَ شركائهم في القهر، مكتوبا عليها “من فلسطين… هنا سورية”

بالتساوق مع ما تقدّم، يبقى استمرارُ نظام الأسد محلَّ تساؤلٍ مُقلق، وأكثر من أي وقت مضى، خصوصا وأنه يستمد شرعيته من زعاق الممانعة العبثي، والمتاجرة بشعار “مقاومة الإرهاب” ليعزف على الوتر الحسّاس للدول الغربية، فمنظومة السيطرة الاحتلالية، بالمطلق، تسخّر ما يُفيدها من القانون الدولي لهذه الغاية. لذا نرى القواسم المشتركة واضحة بين عائلة الأسد ومن يسمّون أنفسهم “شعب الله المختار”، من خلال تسخير زمانهم ومكانهم لتحقيق “الإرادة الإلهية” المتجسّدة في السيادة والإبادة، متغاضين عن الإسقاطات البشرية لهذا الفكر الاستعلائي، ثمناً لدورهما الوظيفي “بلطجيَيْن” شرسين في إقليم مأزوم، معتمِدَين على سيناريو ابتكار الأزمات، كونه لا يؤدّي إلى قيام دولة، ولا إلى إيقاف الاستيطان.

وعليه، يجب ألا يغيب عن الفلسطينيين والسوريين معاً أنّ عدوّهما واحد، متّفق عليه، وهذا يشمل رؤيتهم إلى إسرائيل ونظام الأسد، وطرق تعاملهم معهما، إذ أضحت هذه الحقيقة بمثابة يقينياتٍ لا تحتاج أن تثبت صدقيتها في مسيرة الشعبين الكفاحية. ولهذا رفع الفلسطينيون، أخيرا، لافتات تدغدغ قلوبَ شركائهم في القهر، مكتوبا عليها “من فلسطين… هنا سورية”. نافل القول إنّ ظاهرة الاستيطان الأسدي، كما الإسرائيلي، لا تتخذ أبعاداً أحادية جامدة، فهي عملية مصادرة إدارية واقتصادية واجتماعية معقّدة، ضمن تصنيفاتٍ ديمغرافية وجغرافية قائمة على تمييز (قومي – طائفي) مُقونن وخفي، بهدفِ كسْبِ أكبر مساحةٍ ممكنةٍ من فائض الأرض العامرة بقطعان العبيد.