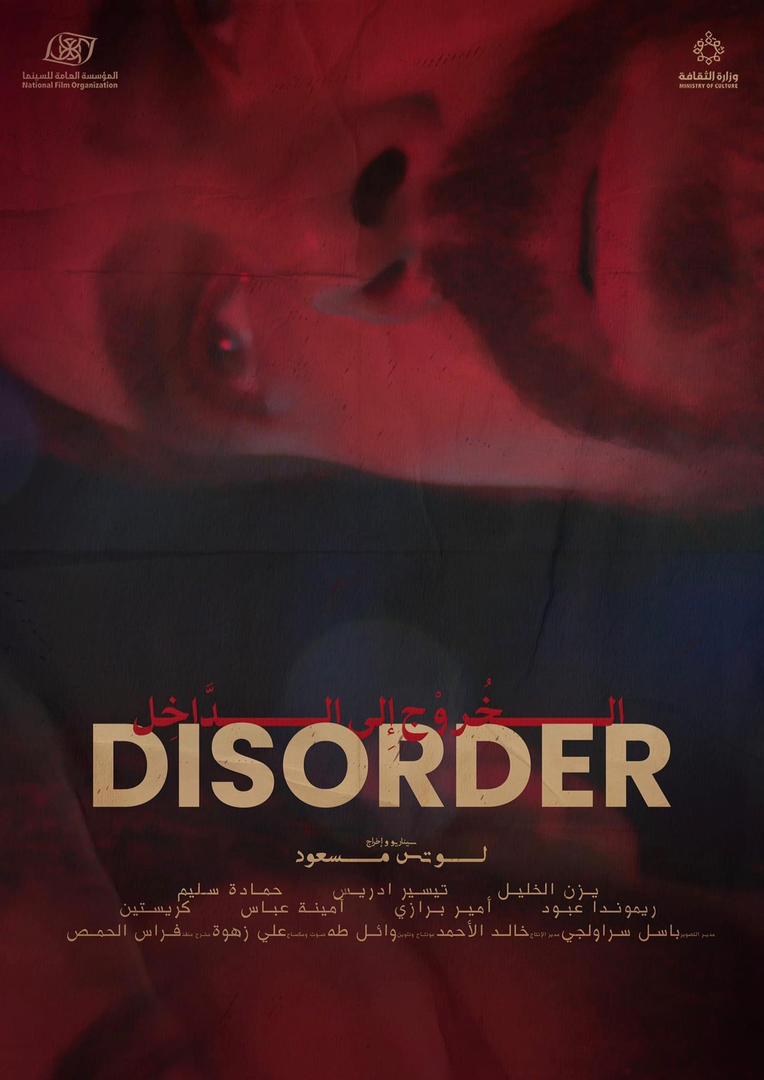

من أجواء فيلم “الدخول إلى الخارج” (ملف الفيلم)

حين يلوذ المرء من جحيم الواقع إلى جنة المصحات العقلية، يلتبس عليه الداخل مع الخارج، وتبدو المصائر المرسومة للشخصيات أكثر غرائبية، فلا حدود واضحة بين الجنون والعقل، كما أنه لا حدود بين المرئي واللامرئي. في هذه المنطقة الخطرة نصبت المخرجة السورية لوتس مسعود كاميرتها في تجربتها السينمائية الجديدة “الخروج إلى الداخل”. الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما، لا يترك فراغات بصرية بين كادر وآخر، بل يرمي بنا منذ لقطاته الافتتاحية في قلب الحدث.

يروي الشريط قصة آرام (يزن خليل) الشاب الذي نشاهده وهو يحمل حقيبته الحمراء خارجاً من المصح العقلي بعد مضي سنوات على إقامته الصحية هناك، وما إن يضع قدمه خارج المستشفى حتى يتعرض لسرقة حقيبته، فيركض خلف اللص محاولاً الإمساك به، لكن سيارة مسرعة تصدم السارق وترديه أمام سيارة أجرة. لقطات سريعة تندفع بعد تمهيد رتيب للمشهد الأول، وسرعان ما تتداعى المواقف والأحداث مع البطل الشاب، فتمر به فتاة هوى تعرض عليه نفسها، ومن ثم يتدخل لفض شجار بين مجموعة من الشبان الذين ينقضون بالضرب المبرح على شاب صغير.

يمضي الشريط الروائي من بعد مع الشاب إلى محل عمل خطيبته في الماضي، ويكتشف أنها قد تزوجت في غيابه. وبعد وصوله إلى بيت أهله، لا يجد أحداً ليفتح له الباب، ويفاجأ بأن والدته وشقيقته قد غادرتا لقضاء العطلة في مصيف بلودان قرب دمشق. يلجأ إلى شراء ساندويتش من محل مجاور، لكن نظرات عامل النظافة الذي يراقبه بأسى، تجعل آرام يقلع عن إكمال وجبته، وترك ما تبقى منها للعامل الجائع، الذي سرعان ما ينقض على الساندويتش بنهم يجعل بطل الفيلم يشعر بالخوف من كل شيء حوله. حتى سائق التاكسي (حمادة سليم) الذي يقله نحو بيته مجدداً يبدو كأنه مصاب بمس في عقله، فالأغاني التي يسمعها تشير إلى انحطاط رهيب في الذوق العام، واستحالة المكان إلى مزيج من مشرحة وسيرك دموي.

الجنون المسيطر

كل شيء في المدينة يقود نحو الجنون، وصولاً إلى تتبع الشاب خطى فتاة هوى تقوده إلى أحد المواخير القريبة في الجوار، وهناك يقف شاعر (تيسير إدريس) على ناصية الشارع حيث مربع السهر، وينشد بصوت عال ونبرة مجروحة مقطعاً من كتاب “سأخون وطني” لمحمد الماغوط (1934-2006). تختلط أصوات موسيقى الديسكو مع قصيدة “البطون الجائعة” للشاعر السوري، وتشكل عبر لقطات واسعة مناخاً لتأجيج غربة آرام ومخاوفه من المكان الذي يزداد غرائبية ووحشة مع كل خطوة يخطوها في أرجاء العاصمة السورية.

تتداخل الأصوات والصور في رأس الشاب الذي يحاول الهرب من كل هذا الجنون العام، لكن صور أحد مرشحي مجلس الشعب (أمير برازي) ستطارده طوال مراحل الفيلم، ونلحظ عبارة مكتوبة على صورة هذا المرشح: “لنبن الغد معاً”. مع وصول الشاب إلى بيت أهله بعد عودتهم من الاصطياف، نعرف أكثر عن ماضي قصة آرام، ونكتشف أن المرشح الذي كان يظهر في الصور المعلقة على مواقف الحافلات العامة وواجهات الأبنية، هي صورة صديقه الذي سرق له مشاريعه الهندسية ووضعها باسمه، وكيف سطا على كل أفكاره واتهمه بالجنون. وتكون الصدمة باكتشاف آرام أن المرشح لمجلس الشعب السوري لم يكتف بسرقة جهده، وإيداعه في مصح عقلي، بل قام بالزواج من شقيقته الوحيدة (ريموندا عبود)، ليهمن على بيت والده المتوفى.

حينئذ يفقد آرام صوابه، وتبقى والدته (أمينة عباس) ترمقه بنظرات تعاطف وشفقة تزيد حالته سوءاً. عندها يحسم آرام أمره، ويقرر الانتحار بالقفز من أحد أسطح الأبنية العالية في دمشق، لكنه ومع كل مرة يحزم فيها أمره، ويقرر الإلقاء بنفسه من عل، يرى في الأسفل صوراً لشبان وشابات يرتدون زي المصح العقلي، ويحملون في أيديهم حقائب حمراء مثل حقيبته تماماً. فالجميع هنا تعرضوا لظروف مشابهة دفعتهم إلى الجنون، وجعلتهم لا يفرقون بالفعل بين الواقع الغرائبي، وكوابيس اليقظة التي يرونها في مناماتهم.

مدينة مجنونة شرب سكانها جميعهم من نهر الجنون دفعة واحدة، فتجرعوا شتى أساليب الاضطهاد والتهميش والعزلة. وها هو آرام بدلاً من أن يفرح بخروجه من سنوات العلاج النفسي الطويلة، يشعر أن العودة إلى “العصفورية” خير له من البقاء خارجها. وفي مشهد شبه ختامي نشاهد بطل الفيلم يعود أدراجه بين جدران المصح الذي خرج منه قبل أيام، وكيف تتبعه فتاة الهوى إلى هناك لترقص له رقصة شرقية بثوب أحمر من لون الدم الذي صبغ كل شيء في الخارج: الطرق والشوارع وواجهات المحال، وكل ما يحيط بالمشهد العام لمدينة ترقص على إيقاع عذابات أهلها.

تغمض الكاميرا عيني آرام على ثوب فتاة الهوى يتراقص في ممر طويل بين غرف المصح العقلي، ومع هذا المشهد يعلن مشهد “الخروج إلى الداخل” متتالياته البصرية المحكمة، التي بدت عبرها قدرة المخرجة على إدارة ممثليها، وكذلك مدير تصوير الفيلم (باسل سراولجي)، وذاك عبر نقلات مونتاجية متأنية (وائل طه) حافظت على إيقاع مضطرم للشريط الروائي المتوسط الذي كتبت مخرجته السيناريو له. افتتح الفيلم أول عروضه في صالة سينما الكندي في دمشق، من خلال تظاهرة “بيت السينما” التي يديرها المخرج فراس محمد، الذي يحاول الحفاظ على طقس سينمائي صار اليوم في طور الانقراض من الحياة الثقافية بعد سنوات الحرب الطويلة في البلاد.

هكذا يمهد “الخروج إلى الداخل” لسينما “تنظر إلى الوراء بغضب”، وتحاول البحث عن ذاتها، فالفيلم رغم لغته البصرية الشفافة، واعتماده على مناخ نفسي كثيف ومركب، إلا أنه يعود لطرح سؤال الحياة في سوريا بسخرية لاذعة، وبأدوات بسيطة لكنها عميقة في طرحها الفني، هذا في محاولة الخروج من موجة أفلام الحرب ومباشرتها، والبحث عن جذور المشكلة عبر معادل فني جديد للواقع السوري، وما آلت إليه أحوال البشر من توحش أودى إلى تشويه الإنسان وسحقه.

لغة سينمائية لا تجد هي الأخرى حدوداً فاصلة بين الواقع والمخيلة، فالواقع السوري تجاوز المخيلة بآلاف الأميال، وعليه يصبح الخيار الفني صعباً للغاية- إن لم يكن مستحيلاً. فما الذي تستطيع أن تقدمه السينما عن واقع هو في الأصل سوريالي وعبثي إلى هذا الحد؟ يبدو أن هذا السؤال شغل مخرجة “الخروج إلى الداخل” وجعلها تفكر بالجمهور، لا سيما من خلال مونولوغ البطل الطويل، وانهياره المرعب أمام فداحة الخسارات التي دفعها من سنيِّ عمره بين جدران مستشفى الأمراض النفسية، ليجد نفسه مرة أخرى محاطاً بأشخاص أكثر منه جنوناً ومرضاً عقلياً.

هكذا يصبح الجنون هو الحرية، ويمسي التمايز الوحيد بين عالمي المجانين والعقلاء-كما يطرحه الفيلم- هو الاختيار الكيفي، إما الإقامة داخل مصح صغير، أو أن يكون الإنسان لقمة سائغة للجنون العمومي. مقولة تفتح القوس مجدداً على عشرات الأسئلة المعلقة حول مصير شعب بأكمله تم نسيانه، فترك لقدر الحصار، ولظروف معيشية تزداد قسوة في ظل انعدام أقل أسباب الحياة البسيطة. يرفع شريط لوتس مسعود الصوت عالياً، ويقترب من صيغة الاحتجاج على واقع أناس ظلوا أحياء بالمصادفة بعد سنوات النزاع الطويلة، ويعيشون اليوم بقوة اليأس.